Aktennotiz als Ausgangspunkt

Es beginnt mit einem alltäglichen Zivilprozess im Juni 2014, dessen Verlauf und Ergebnis hier nicht Gegenstand der Kritik sind. Eine Firma klagt eine Bank, weil sie der Ansicht ist, dass diese eine gegebene Zusage nicht eingehalten hat und daraus Schaden entstanden ist. Die Firma verliert den Prozess. Maßgeblich für den Richterspruch ist eine vom Prokuristen der Bank als Zeuge vorgelegte Aktennotiz, die seine Aussage vor Gericht untermauern sollte. Aktennotizen, sofern sie akkurat und zeitgemäss erstellt sind, gelten vor Gericht als wichtige Beweismittel.

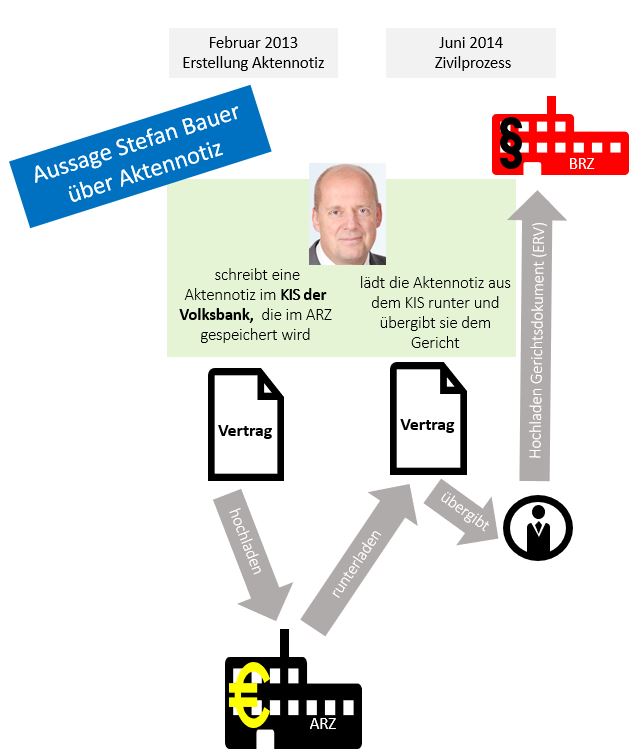

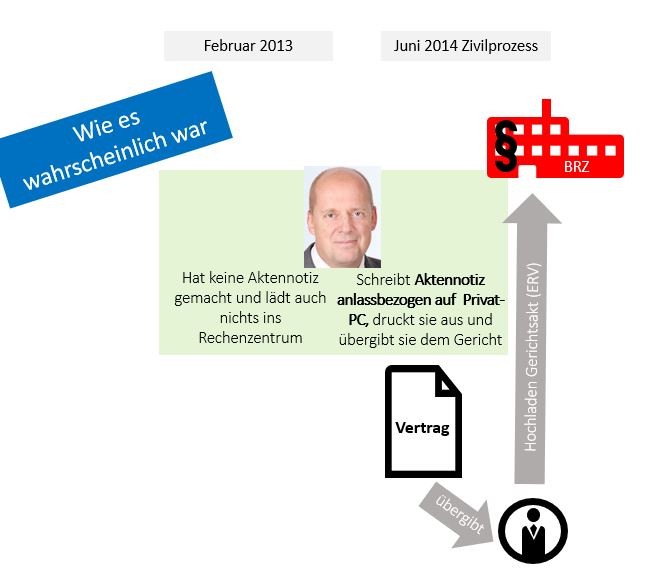

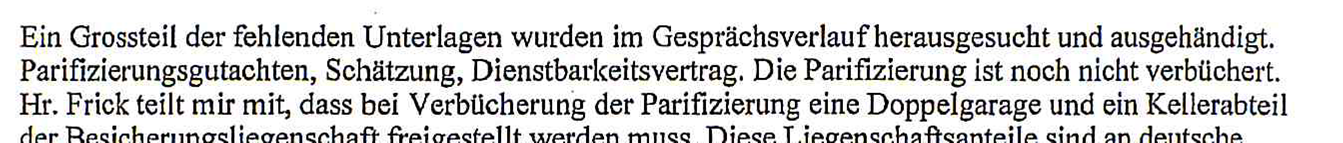

Zu dieser Aktennotiz sagte der Bankprokurist vor Gericht aus, er habe diese unmittelbar nach der Besprechung mit dem Geschäftsführer der klagenden Firma angefertigt. Die Besprechung fand am 27. Dezember 2012 statt, die Aktennotiz wurde laut seiner Aussage am 1. Februar 2013 vom Prokuristen erstellt und im KIS (Kundeninformationssystem) der Bank, das auf einem Server der Firma ARZ in Wien betrieben wird, abgelegt. Laut Aussage des Prokuristen hat er eineinhalb Jahre später für den Zivilprozess die Aktennotiz wieder von diesem Server abgerufen und ausgedruckt.

Wurde diese Aktennotiz wirklich im unmittelbaren Zusammenhang nach der Besprechung vom Bankprokurist angelegt und im KIS deponiert, ist sie im Zivilprozess ein wertvolles Beweisstück, das die Aussage des Mannes bestärkt.

Wurde sie aber erst kurz vor dem Zivilprozess zu „Glaubwürdigkeitszwecken produziert“, besteht der Verdacht einer strafbaren Beweisfälschung.

Verdacht kommt auf

Nachdem das endgültige Urteil im Zivilprozess eingelangt war, unterzog der Geschäftsführer der klagenden Firma diese prozessentscheidende Aktennotiz einer genaueren Inspektion.

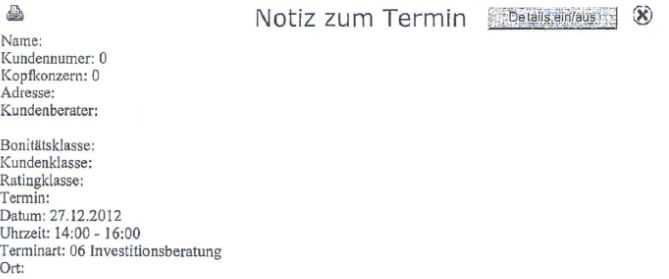

- Das Schriftstück schaut ganz und gar nicht aus, wie ein Dokument, das aus einem professionellen Kundeninformationssystem einer Bank stammt, sondern eher danach, als ob es auf einem Privat-PC „situationsadäquat“, also zur Aussage passend, „handgestrickt“ wurde. Dazu muss gesagt werden, dass der Autor dieser Geschichte als Wissenschaftsjournalist seit 20 Jahren für Telekom- und IT-Konzerne schreibt. In diesem Zusammenhang hat er mehrfach über Bankeninformationssysteme berichtet. Er weiß also, wie Dokumente aussehen, die aus derartigen Systemen stammen. Dass diese Aktennotiz ganz und gar nicht professionell auschaut, wird auch von hochkarätigen IT-Experten bestätigt, die Bankeninformationssysteme planen, programmieren und betreiben.

- Die Kopfzeile ist kein homogener Block, sondern wahrscheinlich aus drei Einzelelementen rund um die Überschrift „Notiz zum Termin“ zusammengestoppelt. „Druckersymbol, Detail ein/aus sowie das X“ sind offenbar „gesnippt“. Gesnippt heißt, irgendwo elektronisch ausgeschnitten und mit Copy/Paste auf dem Formular eingefügt. Auch die Überschrift ist hanebüchen. Bankmitarbeiter haben nicht nur Termine, sondern auch Telefonate oder ihnen fallen andere Dinge auf, die sie als Aktennotiz festhalten. Die aufzählenden Kategorien links ähneln mehr einem huschhusch hingefetzten Worddokument als den professionellen Rubriken in einem KIS, die eine speditive Suche und Sortierung erlauben.

- Im Text der Notiz zum Termin hält der Bankprokurist fest, ihm sei im Rahmen der Besprechung ein Dienstbarkeitsvertrag überreicht worden. Nachdem es nie einen solchen gegeben hatte, konnte dieser auch nicht überreicht worden sein. Dieser dezidiert angeführte Dienstbarkeitsvertrag wird später hier noch eine gewichtige „graphische“ Rolle spielen.

Aufgrund all dieser Auffälligkeiten gelangte die Anwältin der Firma zur Auffassung, dass diese Aktennotiz nachträglich zum Zwecke des Prozessbetruges erstellt worden sein könnte und schickte deshalb eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Feldkirch.

Drollige Ermittlungen

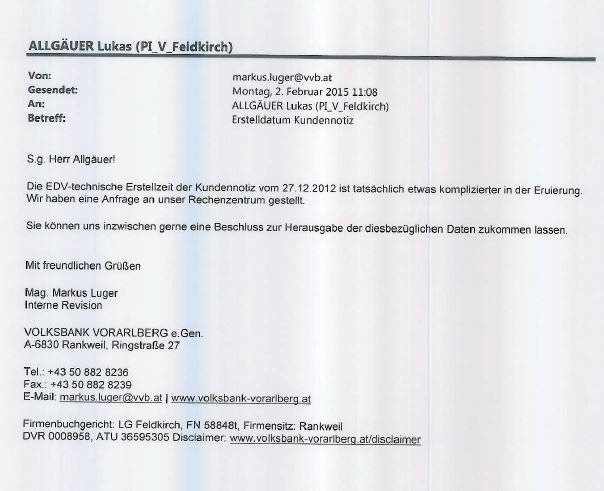

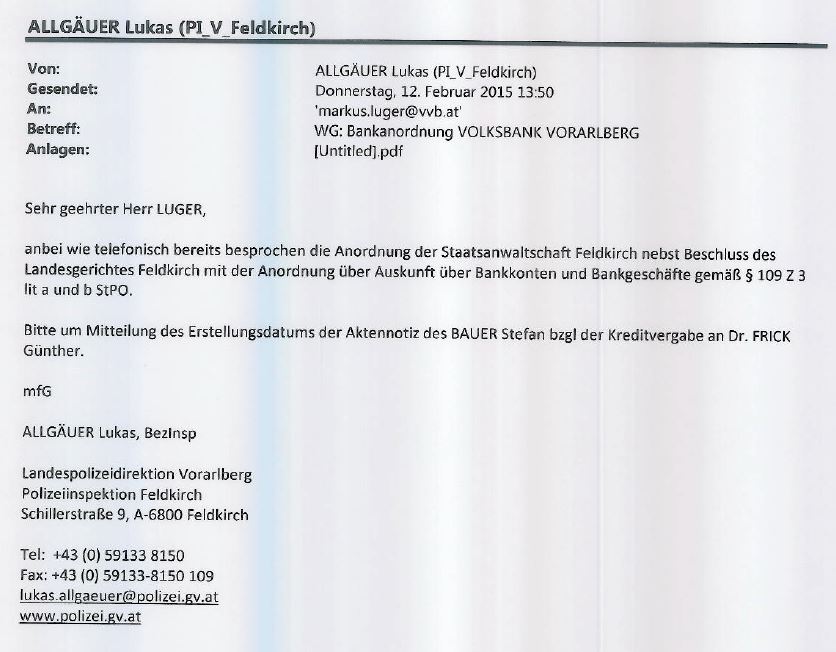

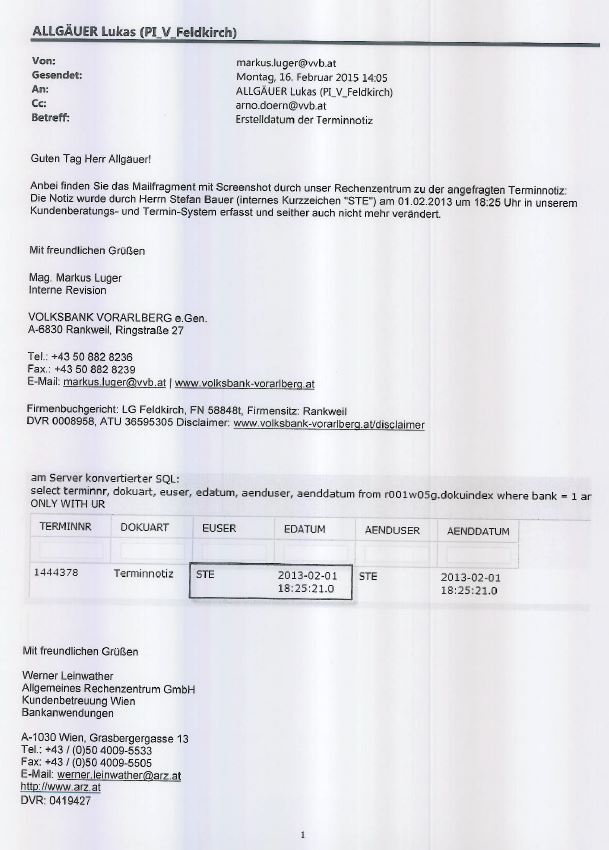

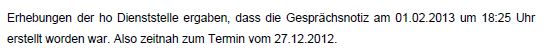

Nach Einbringung der Sachverhaltsdarstellung eröffnete der Staatsanwalt ein Strafverfahren wegen falscher Beweisaussage und Beweismittelfälschung gegen den Bankprokuristen. Mit den Ermittlungen beauftragt wurde der Polizeiposten Feldkirch. Die erste Ermittlungshandlung bestand darin, dass ein Beamter des Polizeiposten Feldkirch bei der Volksbank anrief und seinen Auftrag erklärte. Prompt wurde er mit dem Hinweis abgespeist, dass er sich für seine Ermittlung zuerst eine Bankenanordnung besorgen sollte (E-Mail 1). Diese Bankenanordnung wurde vom Staatsanwalt beantragt und auch sofort von einer Richterin des LG Feldkirch ausgestellt. Der Polizist übermittelte diese dann per E-Mail an die Volksbank (E-Mail 2). Daraufhin erhielt der Beamte eine E-Mail (E-Mail 3), in die Teile einer angeblich aus Wien gekommenen E-Mail einkopiert waren. Der Polizist schrieb seinen Bericht, fügte diese Dokumente bei und der Staatsanwalt stellte das Verfahren ein.

Nachdem der „Ermittler“ seinen Auftrag telefonisch erläutert hatte, wurde er vorerst einmal abgespeist. Tatsächlich etwas komplizierter in der Eruierung? Ja, wie denn, was denn? Wer nur eine kleine Ahnung von MS-WORD hat, weiß, dass man auf Knopfdruck die Inititaldaten eines jeden Dokumentes produzieren kann.

Für Bankdokumente, die zentral gespeichert sind und oft als Beweismittel in Gerichtsprozessen verwendet werden, gilt das umso mehr. Mit anderen Worten, gar nichts war kompliziert in der Eruierung, man hätte nur den Polizisten in die Bank kommen lassen müssen und ihm die Reproduktion aus dem KIS an Ort und Stelle vorführen können. Warum wohl haben die das nicht so gemacht? Auf jeden Fall wäre es, wenn die Aktennotiz noch auf dem Server vorhanden gewesen wäre, die einfachste Art gewesen, das Problem aus der Welt zu schaffen.

Köstlich und mit ausgeprägtem Satirepotential: Der ermittelnde Polizist erkundigt sich bei der Beklagten und Arbeitgeberin des Verdächtigen, die ein dezidiertes Interesse an einer Nichtermittlung hat, ob all das stimmt, was der Verdächtige beim Zivilprozess ausgesagt hat. Nicht einmal ein stockbesoffener Drehbuchschreiber für SOKO Kitzbühel würde sich getrauen, das Polizistenhandwerk derart trivial darzustellen.

Anstatt dem Polizisten vor Ort die Existenz dieser Aktennotiz zu demonstrieren, wird die obige Schnipselorgie geliefert. Warum wohl?

Man beachte die hochgradige Beweiskraft dieses Dokuments, das jeder Lehrling im 1. Lehrjahr am Sonntag nach dem Komasaufen mit Copy/Paste zusammengebastelt haben könnte. Es gibt zwar unten eine Absenderangabe, aber oben weder eine Senderzeile noch eine Begrüssung oder einen Betreff. Aufgrund der Schattierung klar ersichtlich ist auch, dass der untere Teil der E-Mail gesnippt wurde.

Das Kürzel „STE“ für den EUSER erklärt Revisionsmitarbeiter Mag. Luger treuherzig damit, dass der Verdächtige Stefan Bauer heisst. Bei Banken, wo höchste Sicherheitsstandards gelten, werden also die User anhand der ersten drei Buchstaben ihres Vornamens identifiziert? Und was machen die dann, wenn es österreichweit bei der Volksbank mehr als einen Stefan oder sogar noch – „oh Schreck“ – eine Stefanie gibt?

Man beachte die hochgradige und auf den Punkt konzentrierte, polizeiliche Ermittlungskompetenz und -intelligenz, die sich darin manifestiert, dass die von der verdächtigen Seite mitgeteilte Erstellungszeit fehlerfrei, nahtlos und akribisch in den Polizeibericht übergeführt wurde. Überprüfung? Nada! Nicht einmal die logische Frage wird gestellt, warum der Prokurist erst 35 Tage nach der Besprechung an einem Freitagabend eine Aktennotiz verfasste, die zu diesem Zeitpunkt völlig irrelevant war, weil kein Geschäftsverhältnis entstanden ist.

Kommentar

Die Ausstellung einer richterlichen Bankanordnung (§ 109 StPO) ist keine Formsache. Die Anzeige muss einen gewissen Tatverdacht begründen, der die Ausstellung dieser Anordnung rechtfertigt.

Man kann also getrost davon ausgehen, dass zu diesem Zeitpunkt zumindest die bewilligende Richterin davon überzeugt war, dass ein Tatverdacht gegeben ist. Mit anderen Worten gesagt, auch ihr kam die dem Gericht im Zivilprozess vorgelegte Aktennotiz „spanisch“ vor.

Die Durchführung der Ermittlung war dann eine ganz andere Geschichte. Selbst dem juristischen Laien muss dieser behördliche Kraftakt so vorkommen, wie wenn bei einem Banküberfall nicht einmal der Verdächtige selber, sondern lediglich seine Mutter telefonisch befragt wird. Polizei und Staatsanwaltschaft geben sich dann ohne weitere Nachfrage mit einer E-Mail der Mutter zufrieden, die besagt, dass Mutter und Sohn zum Tatzeitpunkt gemeinsam vor dem Fernseher gesessen sind und „Germanys next Topmodell“ geschaut haben. Als zusätzliches Beweismittel wird ein Selfie geliefert, das Mama und Tante des Verdächtigen vor dem Fernsehschirm zeigt. Dass herkömmliche Banken zur Sendezeit von GNTM nicht geöffnet haben, fällt ohnehin niemand auf.

Symbolbild PRO7

Und wenn Sie, lieber Leser, sich jetzt an den Kopf greifen, dann tun Sie das Richtige. Genauso wie diese fiktive Ermittlung bei einem Bankraub ist die Ermittlung zur Frage abgelaufen, ob die vom Bankprokurist dem Gericht gelieferte Aktennotiz eine illegale Beweismittelproduktion darstellt.

Lassen wir vorläufig einmal offen, ob es sich dabei um Absicht oder um behördlichen Dilettantismus handelt. Eine ordentliche Ermittlung nach § 91 StPO wäre so abgelaufen:

- Um festzustellen, was, wo auf einem Computer liegt, braucht es einen Ermittler, der sich mit IT und Computern auskennt.

- Dieser sachkundige Ermittler hätte sich die Bankenanordnung vorab besorgt, wäre ohne Ankündigung zur Bank hingefahren und hätte direkt am Arbeitsplatz des verdächtigen Prokuristen gesagt: „So, jetzt steigen wir gemeinsam in Ihr Kundeninformationssystem (KIS) ein und holen diese Aktennotiz vom Server nochmals herunter, genauso wie Sie das laut Ihrer Aussage im Juni 2014 gemacht haben“.

- Ein noch besserer Ermittler hätte am zentralen Punkt, also im Rechenzentrum, wo die Aktennotiz liegen sollte, angesetzt. Er hätte die Kripo in Wien angerufen, dieser die Bankenanordnung übermittelt und darum gebeten einen IT-Spezialisten in das Rechenzentrum der Volksbank zu entsenden.

Das völlige Ignorieren des § 91 StPO liegt darin, dass einzig und allein die Aussage der verdächtigen Partei zur Gewinnung von Informationen verwendet wurde. Es mag sich jeder selbst einen Reim auf diese Ermittlungsmethode machen.

Polizisten und Staatsanwälte, denen derartige Unregelmässigkeiten, wie sie hier jedem Laien ersichtlich sind, nicht auffallen, denen kann man auch erzählen, dass ein von einer Straßenwalze Überfahrener an Altersschwäche gestorben ist.

Bild Vol.at

Dem ist aber beileibe nicht immer so. Wie im weiteren Verlauf der Geschichte noch dargestellt wird, gibt es sehr wohl Bereiche, in denen StaatsanwältInnen höchst eifrig sein können, nämlich dann, wenn es darum geht, kritische Bürger einzuschüchtern. Aber das kommt noch!

Fortsetzungsantrag ans Gericht

Nach der Einstellung durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Fortsetzungsantrag eingebracht. Kernpunkt dieses Antrages waren die praktisch inexistenten Ermittlungen des Polizisten sowie die als Beweismittel vorgelegten „Schnipsel“. In diesem Antrag wird dezidiert verlangt, dass die ursprüngliche Aktennotiz sowie die neu von der Volksbank gelieferten Dokumente dahingehend überprüft werden müssen, ob sie wirklich aus dem Rechenzentrum in Wien stammen. Dass diese Überprüfung nur vor Ort stattfinden kann, liegt auf der Hand.

Ist dieses „Schnipsel-E-Mail“ nicht aus Wien gekommen, dann wurden weitere Beweismittel gefälscht. Eine derartige Vorgangsweise wäre höchst kriminell und selbstverständlich strafbar. Zum ursprünglich verdächtigten Bankprokuristen wären zwei weitere Verdächtige innerhalb der Bank hinzugekommen.

Fortsetzungsanträge im Falle von eingestellten Ermittlungen werden von einem Drei-Richter-Senat am Landesgericht bearbeitet. Der Akt wird einem Berichterstatter zugeteilt, der prüft, dann einen Bericht abfasst und diesen seinen Kollegen zur Genehmigung – man könnte auch sagen zum Abnicken – vorlegt.

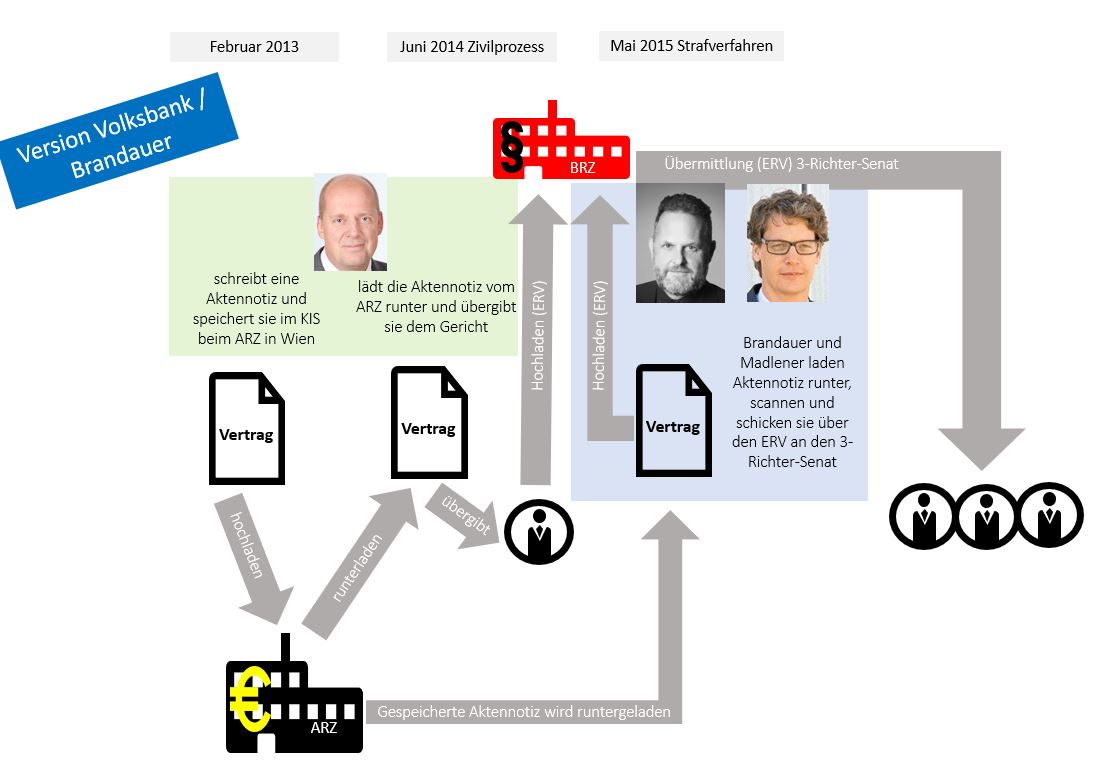

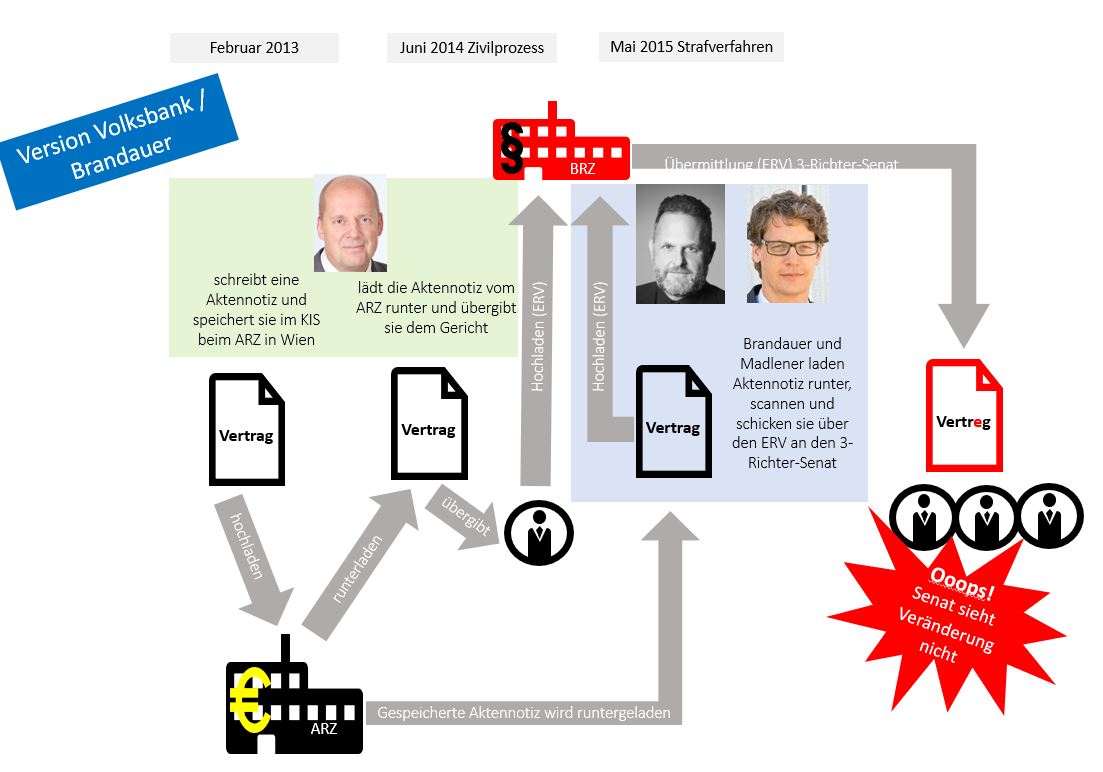

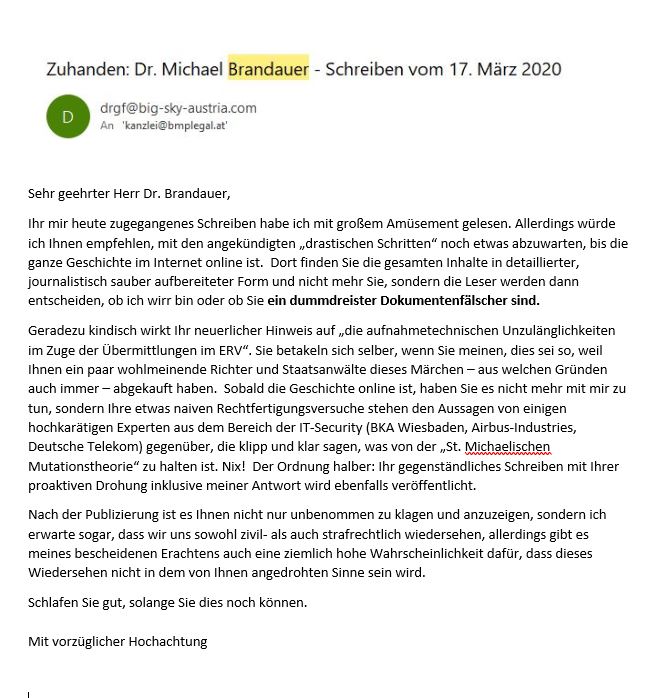

In diesem Falle passierte etwas höchst Ungewöhnliches. Während der/die BerichterstatterIn noch über den Akten brütete, brachte der Anwalt der Volksbank, Dr. Michael Brandauer proaktiv und ohne jegliche Aufforderung von Seiten des Gerichts – zumindest findet sich eine solche nicht im Akt – zusätzliche Dokumente ein. Diese Dokumente wurden zwar dem Akt beigefügt, aber und das ist die zweite Seltsamkeit, dem Fortsetzungswerber nicht zur Stellungnahme vorgelegt, was eigentlich üblich wäre.

Ein der objektiven Rechtsfindung verpflichtetes Gericht hätte sicherlich die geforderten Überprüfungen in Wien veranlasst. Und genau das musste die Volksbank befürchten und deshalb erfolgte die „proaktiv caritative“ Dokumentenbeschaffung.

Die Eingabe von Brandauer an den über die Fortsetzung des Verfahrens entscheidenden Senat des LG Feldkirch besagt also:

- Er selber hat die Beschaffung dieser Unterlagen organisiert.

- Aktiv beteiligt an der Beschaffung dieser „entlastenden“ Dokumente war auch Mag. Ingo Madlener, heute Vorstand der Raiffeisen-Rheintal-Bank, damals Leiter der Revision bei der Volksbank.

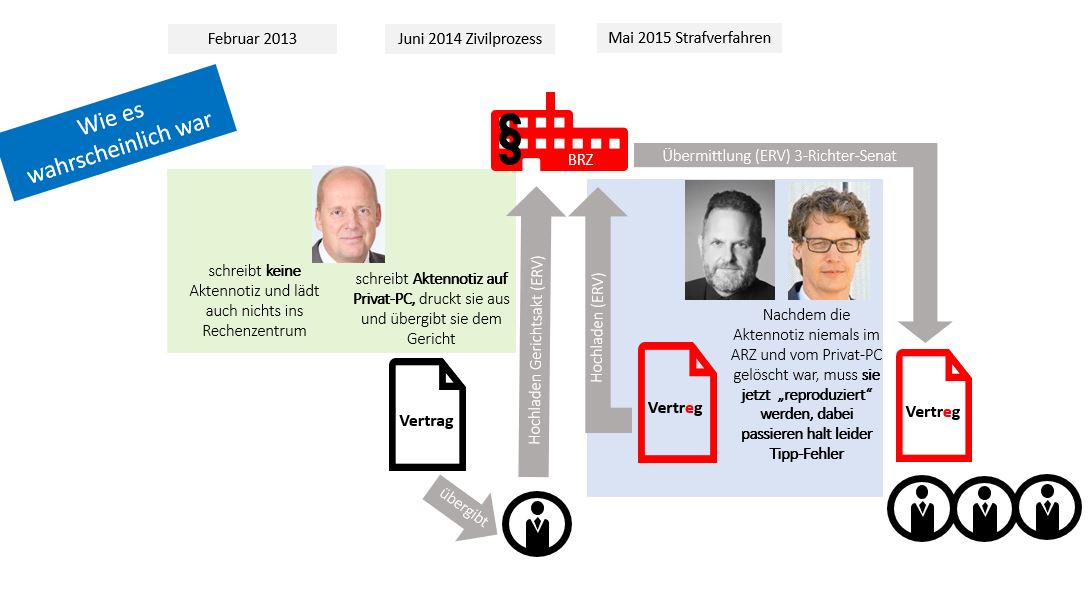

Brandauer sagt, er und Madlener hätten dieses Dokument aus dem Jahre 2013 jetzt nochmals vom Server der ARZ heruntergeladen zum Beweis dafür, dass es sich immer noch unverändert dort befindet. Aufgrund dieser neu eingebrachten Dokumente weist der 3-Richter-Senat das Fortsetzungsbegehren ab. Der alles entscheidende Satz in der richterlichen Begründung bezieht sich auf diese neu eingebrachten Dokumente (ON 15):

Kommentar

Faktum ist, dass die von Anwalt Brandauer und Revisionsleiter Madlener neu eingebrachten Dokumente für das Gericht entscheidend – „untermauert“ – dafür waren, den Fortsetzungsantrag abzulehnen.

Im Senat, der diesen Fortsetzungsantrag abgewiesen hat, saß auch die medial mit sehr viel Vorschusslorbeeren bedachte Magistra Prechtl-Marte, die der über die Testamentsaffäre gestolperten Richterin Kornelia Ratz als Vizepräsidentin nachfolgte und nun als künftige Präsidentin des LG Feldkirch gehandelt wird.

Bild Vol.at

Man kann diesem Senat zugutehalten, dass die einzelnen Richter arbeitsmäßig überlastet sind und sich deshalb völlig auf den Einstellungsbeschluss der Staatsanwaltschaft, das anwaltliche Ethos oder den anwaltlichen Respekt vor dem Gericht verlassen. Immerhin hatte Dr. Brandauer seine gesamte Glaubwürdigkeit für die Volksbank in die Waagschale geworfen.

Aber selbst bei gutwilligster Betrachtung ist die sang- und klanglose Übernahme von Beweismitteln, die ausschließlich von den Verdächtigen geliefert werden, zwar arbeitssparend und bequem, aber beim besten Willen keine Rechtsfindung und kann somit auch nicht Basis für Rechtsprechung sein.

Frau Prechtl-Marte wird hier dezidiert erwähnt, weil sie später noch einmal „(k)eine Rolle“ spielen wollte oder konnte.

Jetzt kommt der Knaller

Nachdem sich der ablehnende Beschluss des Gerichts explizit auf diese neuen Unterlagen bezog, diese aber bei der Übermittlung an die Rechtsanwältin der Firma nicht beigefügt waren, gab die Staatsanwaltschaft diese erst auf ausdrückliche Nachfrage heraus.

Die Überprüfung ergab zunächst einmal eine Überraschung. Justitia ist wirklich blind, aber in diesem Fall gerade eben dort, wo sie eigentlich ganz genau hätte hinschauen müssen.

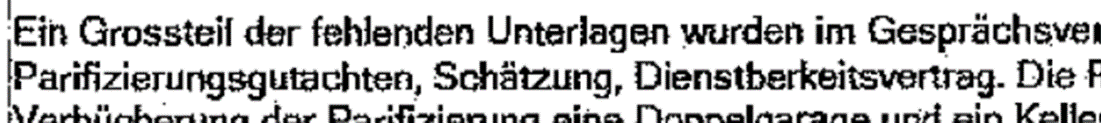

Kein IT-Profi auf dieser Welt würde bei der Reproduktion eines Dokuments einen solchen, völlig nichtssagenden Ausschnitt auf ein Recherche-Ergebnis klatschen. Eine mögliche Erklärung ist, dass sich darunter noch weitere Abweichungen befinden und die „Produzenten“ zu faul waren, das Ganze nochmals zu tippen. „Die Deppen bei Gericht schnallen das ohnehin nicht“, könnte als Motto gedient haben.

Kommentar

Man braucht kein Experte zu sein, um auf den ersten Blick zu erkennen, dass die beiden Dokumente nicht gleich sind. Nachdem jede Datei beim Runterladen genau gleich wie beim Hochladen ausschauen muss, gilt zwingend:

- Befände sich die von Bauer „produzierte“ Aktennotiz – wie behauptet – nach wie vor unverändert auf dem Server im ARZ, müsste die von Brandauer und Madlener von diesem Server heruntergeladene Version absolut identisch sein.

- Die beiden Dokumente sind nicht identisch, also kann sich die Aktennotiz von Bauer nie auf dem Server in Wien befunden haben. Die Aussage des Prokuristen Bauer im Zivilprozess wäre somit eine Falschaussage.

- Nachdem das von Brandauer/Madlener gelieferte Dokument nicht aus Wien gekommen sein kann, muss dieses separat und zweckorientiert, also zur proaktiven Vorlage an den 3-Richter-Senat, als Beweismittel „produziert“ worden sein.

- Damit wäre der Straftatbestand der §§ 288 und 293 von mehreren Personen mehrfach erfüllt.

Es kann also getrost der Vorwurf erhoben werden, dass der 3-Richter-Senat nicht allzu genau hingeschaut hat, was einiges über das Engagement mancher Richter bei der Rechtsfindung aussagt. Und wie wichtig Zeugenaussagen und Beweismittel für die Rechtsfindung sind, kann jedermann in der Strafprozessordnung nachlesen.

Noch schlimmer und somit ein veritabler Justizskandal wäre es aber, wenn das Gericht gar nichts sehen wollte, insbesondere dann, wenn man bedenkt, wie rigoros Richter normalerweise reagieren, wenn jemand als Zeuge Behörden anlügt.

So schnell kann Lieschen Müller nämlich gar nicht schauen, hat sie eine saftige Vorstrafe auf dem Buckel, wenn sie fälschlicherweise bei der Polizei angibt, sie und nicht der ein wenig von Hopfen- und Malzprodukten betütelte Ehegespons habe nachts um drei mit dem Toyota die Verkehrstafel brachial abrasiert.

Und jetzt schauen wir einmal, ob das, was für Lieschen Müller vor dem gestrengen Auge des Gesetzes – vor dem angeblich alle gleich sind – gilt, auch für Bankprokuristen und Rechtsanwälte die Regel darstellt? Wenn „Nein“, dann gibt’s Gleiche und Gleichere.

Vorsprache beim Staatsanwalt

Bild Vol.at

Nach Entdeckung der Unregelmäßigkeiten gab es einen Termin im Büro des Staatsanwalts. Herr Melchhammer wirkte hochentsetzt. Er blieb nicht ruhig auf seinem Sessel sitzen, sondern lief die ganze Zeit wie ein aufgescheuchtes Huhn kreuz und quer durch sein Büro.

Am nächsten Tag verkündete er prompt die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Stefan Bauer.

Kommentar

Eine Frage, die sich sofort stellt, ist die, warum nimmt er nur das Verfahren gegen Stefan Bauer wieder auf? Mittlerweile wurden im Strafverfahren bereits zweimal weitere Dokumente bei Polizei und Gericht eingebracht, die ebenfalls „Beweismittelproduktionen“ sein könnten. Gemäß Gesetz (§ 78 StPO) hätte er sofort auch Ermittlungen gegen Dr. Brandauer, Mag. Luger und Mag. Madlener aufnehmen müssen.

Mag. Melchhammer war früher Richter, schreibt Kindertheater und engagiert sich gegen den Klimawandel. Man könnte also sagen, er ist ein sozial engagierter Mensch. Derartige Charaktere sind meistens auch unbedingte Anhänger des Rechtsstaats. Dies deshalb, weil die Entrüstung des Mag. Melchhammer echt und nicht gespielt schien, als ihm die Unterschiede in den Dokumenten präsentiert wurden.

Es enthebt ihn jedoch nicht des Vorwurfs, dass er, wenn er die Eingabe von Brandauer genau angeschaut hätte, die Differenzen selber feststellen hätte müssen. Und vor allem steht es auch im krassen Gegensatz zu dem, was er nachher gemacht hat.

Das Entsetzen kriegt Beine

free pic – quiz.apsoci.com

Sofort nach Bekanntwerden der Wiederaufnahme des Verfahrens erschien Dr. Brandauer völlig aufgelöst beim Staatsanwalt und brachte „erläuternde“ Schriftsätze ein.

In diesen Eingaben liefert Brandauer eine Erklärung dafür, wie die Differenzen zwischen den beiden Dokumenten entstanden sein sollen. Der ERV sei schuld, die Differenzen seien einzig und allein auf die Übertragung im elektronischen Rechtsverkehr, der über die hochsicheren Server des Bundesrechenzentrums in Wien abgewickelt wird, zurückzuführen.

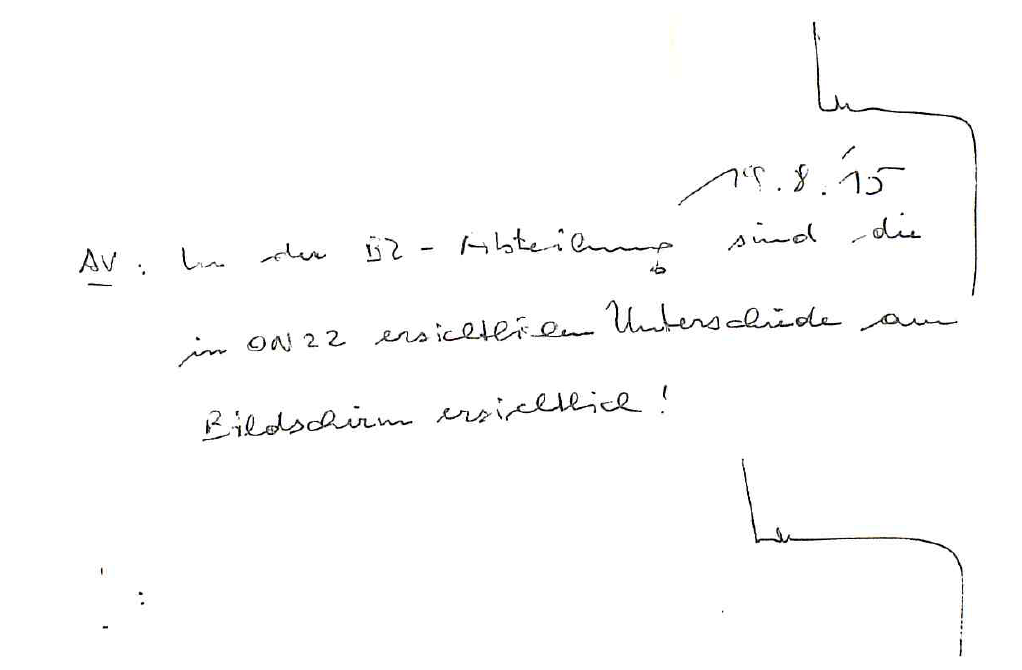

Und dann erklärt er dem Staatsanwalt auch noch, dass bei ihm am Bildschirm immer ein „a“ stehe, wo auf dem Ausdruck ein „e“ zu sehen sei und fordert diesen zu einem persönlichen Augenschein in seiner Kanzlei auf. Der Staatsanwalt überprüft die Aussage, findet aber keinen Mischbuchstaben am Bildschirm, sondern – wie jeder andere auch – ein „e“, wo laut Brandauer doch ein „a“ zu sehen sei.

Brandauer argumentiert, dass es gar keine Veränderung der Buchstaben gibt, dass der „Mischbuchstabe“ übertragungsbedingt zustande gekommen sei und somit die beiden Dokumente in Tat und Wahrheit ein- und dasselbe Dokument sind.

Kommentar

Wie unrealistisch, um nicht zu sagen – sorry, aber anders leider nicht möglich – vertrottelt, die Behauptung ist, dass sich Dokumente im ERV automatisch verändern, kann mit einem simplen Beispiel illustriert werden.

Der elektronische Rechtsverkehr ist heutzutage in den meisten EU-Staaten die Norm. Die gesamte EU hat hunderte Millionen von Euro in dieses hochsichere, digitale System investiert. Wäre diese magische Mutation – von Buchstaben, Zeichen und Zahlen – möglich, könnte es passieren, dass der Exekutor bei einem ahnungslosen Schuldner 8300 Euro eintreiben will, obwohl der nur 3800 Euro schuldet oder ein Anwalt mit Namen Wischer findet in einem behördlichen Schreiben plötzlich das „s“ um drei Stellen verschoben.

Wäre die Erklärung von Brandauer richtig, dann wurden europaweit aberwitzige Beträge zum Fenster hinaus geworfen und die gesamten Programmierer, IT- und Sicherheitsexperten, die in jahrelanger Arbeit dieses System geplant, programmiert und eingerichtet haben, sind die Vollkoffer des Jahrtausends.

Und keiner hat es jemals bemerkt, lediglich ein einfacher Rechtsanwalt aus der österreichischen Provinz stellt mit affenartiger Behändigkeit dieses kapitale Systemversagen ausgerechnet dann fest, als ihm der Staatsanwalt „produzierte“ Dokumente unter die Nase hält.

So ein Zufall, also wirklich!

Auch wenn der Laie schon schallend lacht, zur Überprüfung wurde Brandauers „neumodische literative Mutationstheorie“ hochkarätigen Experten für IT-Security vorgelegt, die seit vielen Jahren Sicherheitssysteme für höchstsensible Bereiche planen, programmieren und instand halten, unter anderem bei Polizei, Militär, Geheimdiensten, Rüstungsindustrie, Flughäfen und Banken. Diese versicherten, dass die Theorie, dass Elvis jetzt auf dem Mars lebt, um ein Vielfaches realistischer sei als die „Erläuterung“ von Brandauer.

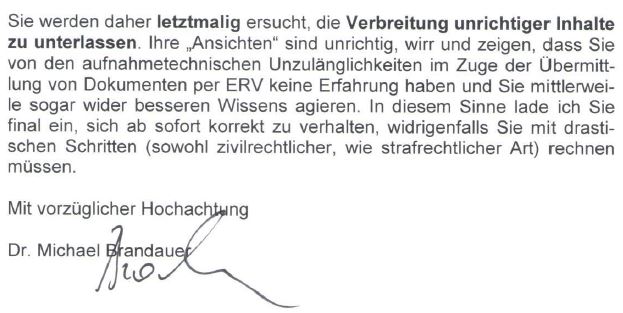

Laut sagen sollte man das aber nicht, der gute Doktor Brandauer kann ziemlich böse werden:

Der Staatsanwalt ermittelt weiter

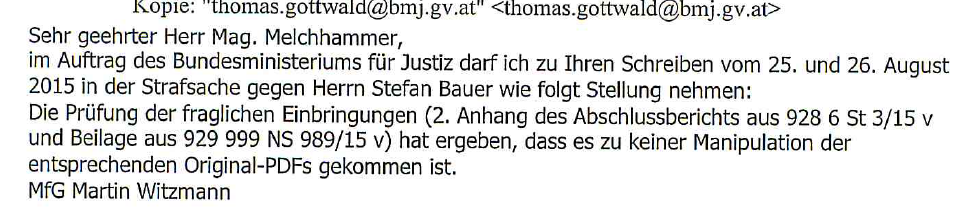

Wie die Anmerkungen im Akt belegen, müssen auch Staatsanwalt Melchhammer die Angaben von Brandauer ziemlich seltsam erschienen sein. Um definitiv Klarheit zu erlangen, stellte er eine Anfrage an das Bundesrechenzentrum. Die Antwort kam prompt.

Mit diesem Mail widerlegt der Experte des Bundesrechenzentrums die Schutzbehauptung von Brandauer klar und deutlich. Es kam zu keiner Manipulation der entsprechenden Original-PDFs.

BMP lässt grüssen!

Kommentar

Logisch zwingend, jede andere Auslegung ist denkunmöglich, ergibt sich somit, dass alle der Polizei und dem Gericht vorgelegten Dokumente nicht aus dem Rechenzentrum der Volksbank stammen können. Wo kommen sie dann her?

Die Herren von der Volksbank wollten mit der im Juni 2014 vorgelegten Aktennotiz die Beweislage im Zivilprozess niet- und nagelfest gestalten. Jeder Rechtsanwalt sagt seinem Klienten, dass eine situationsadäquate Aktennotiz vor Gericht besser ist als Aussage gegen Aussage.

Als dann im polizeilichen Ermittlungsverfahren im Februar 2015 die Gefahr bestand, dass ein in Sachen IT kompetenter Ermittler auf den Plan kommt, lieferten sie die „Schnipselorgie mit dem österreichweit exklusiven Stefan (STE) als User“.

Im Fortsetzungsverfahren tauchte die nächste Bedrohung auf. Der unabhängige 3-Richter-Senat hätte die Fortsetzung und somit eine Erhebung in Wien anordnen können. Somit mussten die für die polizeiliche Ermittlung „produzierten“ Dokumente quasi „überbeglaubigt“ werden.

Tja, wenn diese Dokumente in Wien gar nie vorhanden waren, dann muss man sie halt in Vorarlberg produzieren. Zu blöd, dass einem jeder Maschinschreiblehrer an einer Handelsschule sagen kann, dass es bei Leuten, die im Tippen nicht geübt sind, sehr oft vorkommt, dass sie statt einem „a“ ein „e“ tippen.

Was schließen wir daraus? Die Sekretärin war’s nicht.